La terminologia, nel mondo startup così come in qualsiasi ambito specifico, è qualcosa di preciso e ben più rilevante di quanto si possa credere: serve a comprendersi tra addetti ai lavori, come a collegare alle parole i corrispondenti concetti. Se dico “medico”, collego subito il termine al concetto di visita, prescrizione, farmaco, ospedale, e a tutto ciò che ruota intorno alla medicina e alla salute. Lo stesso se dico “avvocato”, ma anche “ristoratore”, eccetera. Non si tratta solo di parole, ma anche di tassonomia: nomi, significati, azioni corrispondenti.

Venendo al mondo startup, quando nel 2012 si è introdotta la legge, si è purtroppo commesso un errore originario nella definizione: si è inteso parlare di questa tipologia di imprese, con tutti gli incentivi e le peculiarità fissate nella normativa, non tanto seguendo la tassonomia dettata dalle pratiche internazionali quanto tentando di fissare un perimetro comprensibile ed identificabile dai burocrati.

Si è pertanto deciso di incentivare delle imprese di nuova costituzione (non più di 5 anni di vita), di fatturato ridotto (non più di 5 milioni), genericamente “innovative” (la presunta innovatività deve essere nell’oggetto sociale), che si impegnino a spendere in ricerca e sviluppo almeno il 15% del proprio budget (R&I in Italia può essere, se non tutto, davvero molto delle voci di spesa), e che siano formate almeno per due terzi da dottorati oppure possiedano della proprietà intellettuale (un brevetto, un design elettronico, ma anche qualche rigo di codice di un software), e dire che queste per l’Italia sono “le startup”.

Peccato che in una definizione simile possa rientrare qualsiasi nuova impresa italiana che si affidi ad un consulente sveglio per scrivere l’oggetto sociale, e che scarichi un sorgente opensource tra i miliardi disponibili e lo masterizzi in un cd-rom (atteso di riuscire a trovare un cd-rom e un masterizzatore nel 2024), da impacchettare e depositare in SIAE come “prova del requisito” che non verificherà mai nessuno, et voilà la startup innovativa iscritta al registro speciale, beneficiaria degli incentivi, e inserita nelle analisi annuali di ISTAT e del Governo.

Bene, ma tutto sommato è una “nuova impresa”, e quindi “una startup”, no? NO! Qui torniamo al problema della conoscenza delle terminologie e delle tassonomie, e dell’equivoco da cui discende tutta la tragicomica strada italiana: abbiamo fatto una confusione totale tra il verbo inglese “to start-up” (avviare), applicabile anche in modo generico a qualsiasi impresa che vada dal ristorante alla società di servizi o alla agenzia di sviluppo software fin tanto che è nuova, ed il sostantivo “startup” che è un neologismo (o meglio, lo era decenni fa) che definisce – come si legge ovunque – “una organizzazione temporanea in cerca di un modello di business ripetibile e scalabile”.

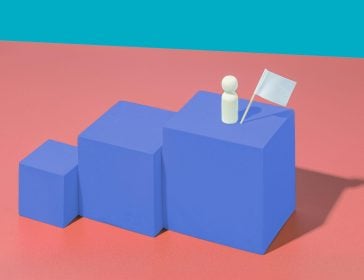

Sono le startup senza trattino, quelle che “cercano un modello di business” (quindi non fanno necessariamente tecnologia, né tantomeno seguono un modello di business esistente, o perseguono più d’un modello di business contemporaneamente) che soprattutto sia “ripetibile” (cioè attuabile in molti mercati e non solo localmente) e “scalabile” (cioè dove i ricavi crescano più dei costi) quelle a poter prendere la via del supporto da parte del capitale professionale di rischio (gli acceleratori, i business angel, il venture capital), sono le startup a tentare delle scommesse ambiziose – che a molti sembrano sogni inconsistenti e privi di gambe – e a poter ridefinire mercati, settori economici, modelli sociali, con delle corse stratosferiche corse alla conquista del mondo.

Le startup che diventano “unicorni”, parola che non definisce un punto di arrivo ma quello intermedio di una valutazione societaria, in un aumento di capitale sottoscritto da un fondo di venture capital, che superi il miliardo di dollari (o euro). Sono le startup a star ridefinendo equilibri geopolitici, industriali, sociali, attirando talenti di tutto il mondo in quelle nazioni che hanno capito che l’economia del futuro si costruisce giocando questa partita ma soprattutto comprendendone le regole, anziché tentare di applicare al XXI secolo le regole dell’economia locale del secolo scorso.

Un filosofo scrittore come Wittgenstein diceva che “le parole sono azioni”. In Italia dobbiamo iniziare a studiare le parole, prima di agire in modo sconclusionato, perché qualcuno qui continua a credere che si tratti solo di mode, o di volume e concentrazione di investimenti, mentre si applicano termini diversi a delle Piccole e Medie Imprese che – pur dignitosissime come tali – non raggiungeranno mai alcuna leadership globale, e non faranno recuperare all’Italia la competitività strategica che stiamo perdendo.