Non è facile e servono molti soldi per partire. Ma produrre vino partendo da zero si può. A patto di puntare sulla certificazione

Ritorno alla terra e cambio vita. Per produrre vino. La tentazione è diffusa, perché quello del vignaiolo è un mestiere affascinante e a contatto con la natura. Ma è un affare anche per chi parte da zero? Chi produce vini di gran qualità e fa buon marketing, riesce a fare business anche con una piccola gestione familiare. Chi invece vuole produrre vino da tavola da piazzare nella grande distribuzione, deve investire milioni di euro.

Il mestiere si perde nella notte dei tempi, lungo tutta la Penisola, dove le infinite biodiversità rendono possibili la produzione di un gran numero di varietà vinicole. I vigneti migliori si estendono lungo le colline che guardano a sud-est, con buona esposizione al sole, giusta ventilazione e terreno argilloso. Ma ci sono anche tante terre marginali di montagna che danno ottime uve, nonostante maggiori difficoltà di lavorazione.

Chi parte in piccolo deve puntare, più che a una grande produzione, alle certificazioni Doc (denominazione di origine controllata), Docg (denominazione di origine controllata e garantita) o Igt (indicazione geografica tipica). «Un piccolo produttore trova spazio soltanto se propone prodotti certificati e non si mette in concorrenza con le mega-aziende di Cile, Argentina e Australia che vendono vino agli imbottigliatori a poche decine di centesimi al litro» spiega Costantino Charrère, presidente della Federazione italiana vignaioli indipendenti (www.fivi.it) e a capo di Les Crêtes, azienda vitivinicola che ad Aymavilles (Ao) produce circa 230mila bottiglie l’anno tra vini autoctoni, internazionali e spumanti (www.lescretes.it). Meglio fare i rossi o i bianchi? La domanda di vino bianco è cresciuta molto negli ultimi anni (soprattutto in estate) e i rossi vantano ormai solo una leggera supremazia di mercato. Funzionano bene anche le nicchie degli spumanti e dei rosati, così come il vino da agricoltura biologica e biodinamica.

«Nel decidere cosa produrre, più che guardare al versante della domanda, è opportuno fare un’attenta ricerca dei vigneti autoctoni (tipici della zona), salvo impiantare poi anche qualche varietà internazionale consolidata» consiglia Enrico Drei Donà, presidente dell’Associazione giovani imprenditori vinicoli italiani (www.agivi.it), la cui azienda nel forlivese è specializzata nel Sangiovese (www.dreidona.it). Fare vini tipici garantisce migliori opportunità commerciali sia coi ristoratori, date le più facili abbinate con la cucina del posto, sia per la vendita diretta ai tanti turisti che popolano le Strade del vino e visitano le cantine alla ricerca di tipicità. «Con produzioni specializzate è più facile essere adocchiati dagli importatori, alle fiere (la più importante è il Vinitaly di Verona www.vinitaly.com), su Internet o tramite l’Istituto per il commercio estero, e penetrare i mercati fortemente ricettivi di Canada, Usa, Cina ecc.» aggiunge Elisa Semino, che nell’azienda agricola La Colombera, a due passi da Tortona (Al), produce insieme al padre 50mila bottiglie l’anno (www.lacolomberavini.it). Inoltre, con vini autoctoni è meno difficile ricevere premi e riconoscimenti ed essere segnalati sulle più importanti guide enologiche o sulla rivista Bibenda dell’Associazione sommelier. Per affermare il brand è invece determinante mettere in moto il passaparola con degustazioni gratuite nei ristoranti, convenzioni per club enogastronomici e turistici, e attraverso la presenza sul Web e la partecipazione ai numerosi blog del vino (www.vino24.tv, www.wineblog.it, www.vinoalvino.org ecc.) e sui social network. È altrettanto utile avere buoni rapporti con i giornalisti della carta stampata locale e con gli wine selector, i nuovi specialisti della commercializzazione e delle pr sul vino. Ma come si scoprono i vigneti migliori? «Bisogna girare moltissimo e conoscere bene la zona in cui si intende operare, parlare con i vignaioli, conoscere i vini locali e il mercato. In questo modo si viene anche a sapere se qualche vecchio agricoltore intende ritirarsi» dice Elisa Semino. «È bene rivolgersi anche ai consorzi di tutela e alle associazioni che spesso offrono consulenze gratuite per la progettazione dell’attività». Attenzione, però: se ci si vuole insediare nelle zone storiche di Brunello, Chianti, Barolo o di altre varietà di gran pregio – budget permettendo – non è facile trovare in poco tempo un terreno in vendita. La terra costa, ma è possibile anche affittare. Poi bisogna impiantare un vigneto, avere l’attrezzatura necessaria, una cantina con zona vinificazione e zona fermentazione (vedi box sotto).

I guadagni

Un vigneto entra in produzione al terzo anno. Per produrre un vino di qualità medio-alta, per ogni ettaro di terra sono necessari da 60 a 80 quintali d’uva, da cui si ricavano da 50 a 70 ettolitri di vino. Per chi si accontenta di minor qualità, su determinate varietà, alcuni tra i Disciplinari regionali da rispettare per la certificazione del vino, consentono di arrivare a 150 quintali e conseguente raddoppio della produzione. Un piccolo produttore con 5-10 ettari di vigneto che vuole avere una produzione certificata fa tra 20mila e 60mila bottiglie l’anno. Una bottiglia di vino Doc viene venduta in genere da 5 a 30 euro, con ricavi da 100mila a un milione di euro.

Tra i costi di produzione, ammortamento escluso (almeno 8-10 anni), per un vino “normale” ci vogliono da due a quattro-cinque euro a bottiglia tra lavorazione della terra, raccolta, vinificazione, consulenze di agronomi ed enologi se non si hanno competenze proprie e packaging (tra vetro, tappo ed etichetta in tutto 1-1,5 euro). A questi si aggiungono i costi di distribuzione: sconto del 20-30% sul prezzo al pubblico a ristoranti ed enoteche. Dal 30 al 40% a grossisti e importatori. Tirando le somme, i guadagni vanno dal 10% dei ricavi in su, in base al prestigio delle viti, fino a casi limite di produttori superaffermati che, a fronte di costi quasi mai superiori a 20-30 euro, ne chiedono qualche centinaio.

Burocrazia e aiuti pubblici

› autorizzazioni

Avviare un’azienda vitivinicola non è complicato, ma è bene contattare un professionista specializzato (anche tra le associazioni e i consorzi di tutela) per la preparazione del progetto da presentare in Comune con la richiesta di autorizzazione verificando ancor prima, presso la Asl di zona, i requisiti igienico-sanitari previsti per la vinificazione e l’imbottigliamento in cantina.

› certificazioni

Per produrre vino con certificazioni di qualità bisogna rispettare i Disciplinari regionali da verificare nei dettagli rivolgendosi all’Assessorato all’Agricoltura della propria regione. I terreni per la produzione di vini Doc-Docg e Igt devono essere iscritti negli appositi albi, dei vigneti e delle vigne Igt rispettivamente, e ogni anno va fatta denuncia della quantità di uva prodotta alla Camera di commercio, che rilascia come riconoscimento ufficiale, dopo gli opportuni controlli, la Ricevuta delle uve.

› finanziamenti pubblici

La maggior parte sono fondi Ue nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale (Psr) e dei Programmi operativi regionali (Por), che danno contributi a fondo perduto fino al 50% con agevolazioni ulteriori per i giovani. Le pratiche però non sono semplici e in genere non finanziano i subentri

(INFO: Assessorato regionale all’agricoltura). Per l’attività di imbottigliamento e confezionamento esistono anche aiuti nazionali della Legge 488/92 e per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile (www.invitalia.it).

Facciamo due conti

Quanti soldi ci vogliono?

Terreno: da 20mila euro all’ettaro in zone marginali, fino a più di 400mila-500mila euro nelle zone storiche del vino. Ma se si trova una buona occasione e si è certi di poterne disporre per parecchi anni, si può anche prendere il terreno in affitto.

›Vigneto (viti, pali, fili ecc.): da 25mila a 50mila euro all’ettaro, a seconda del tipo di impianto (a guyot, semipergola ecc.).

›Attrezzatura meccanizzata: a partire da 30mila euro per un piccolo trattore, cimatrice, spargifitofarmaci ecc. che consentono notevoli risparmi sulla manodopera in vigna.

›Cantina:con zona vinificazione, fermentazione, imbottigliamento e stoccaggio (non è da fare se si decide di conferire l’uva a una cooperativa di produzione). Ma non conviene, dato che con l’attuale eccesso di offerta sul mercato (nell’ordine del 30%), un kg d’uva di una varietà comune viene pagato 20-30 centesimi, a fronte di costi di produzione mai sotto l’euro.

›Zona vinificazione: deraspatrice per schiacciare l’uva rossa (a partire da 10mila euro) e pressa per l’uva bianca (a partire da 15mila euro).

›Zona fermentazione: tre vasche da 40 quintali in acciaio a temperatura controllata per ogni ettaro (5mila euro cad.). Pompe per il passaggio del mosto tra le vasche (2mila euro cad.). Frigo per mantenere la temperatura nelle vasche (8mila-10mila euro).

›Impianto di filtraggio del mosto: 12mila-15mila euro.

›Impianto di imbottigliamento: a partire da 70mila euro. In alternativa, si possono affittare a giornata impianti su mezzi mobili con un costo a bottiglia intorno a 20 centesimi.

La testimonianza

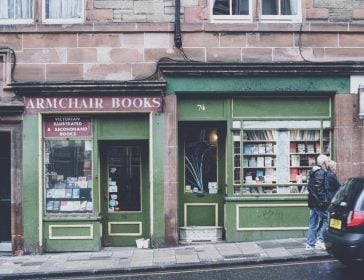

Una coppia, due mestieri diversi, in comune il vino. Manuela Piancastelli, ex giornalista del Mattino di Napoli e il marito, Peppe Mancini, ex avvocato, 20 anni fa hanno mollato le rispettive carriere per fare i vignaioli nel casertano. Oggi la loro azienda Terre del principe (www.terredelprincipe.com) produce 50mila bottiglie l’anno tra bianchi (due varietà) e rossi (quattro varietà), ricavati da due vigneti autoctoni del Pallagrello e del Casavecchia e venduti a ristoranti ed enoteche di tutta Italia e all’estero.

Cosa consigliare agli aspiranti vignaioli?

«Oggi si fa vino buono in tutto il mondo. Per ritagliarsi un proprio spazio, un piccolo produttore italiano deve garantire prodotti qualità e specificità del territorio, rivolgersi al pubblico degli appassionati e proiettarsi fortemente sui mercati esteri».

Qual è il bello del mestiere?

«Fare il vignaiolo è una scelta di vita. Un lavoro molto creativo che dà grandi soddisfazioni, anche economiche. Ma è un mestiere pesante e impegnativo».

Quali le difficoltà?

«Facciamo sempre più fatica a incassare gli ordini di enoteche e ristoranti. La burocrazia è sempre più complicata circa le norme igienico-sanitarie e le certificazioni di qualità. Reperire i capitali è difficile, anche se non mancano i finanziamenti pubblici».

Monica Gadda, Millionaire 10/2010